事業承継・M&A補助金のススメ

事業承継・M&A補助金は中小企業の経営資源を次世代に継承するための重要な制度です。本記事では、その概要や申請方法、審査のポイントなどをわかりやすく解説します。

※2025年5月9日に第11次の公募が発表されましたが対象は専門家活用枠のみとなっています。経営革新枠や廃業・再チャレンジ枠については発表されていません。そのため、以降の補助金についての説明は、専門家活用枠については最新の第11次、その他については過去の第9次における内容をベースに記載しております。

事業承継・M&A補助金の概要

概要

事業承継・M&A補助金は、中小企業者等が事業承継、事業再編及び事業統合を行って新たな取組を行う場合、経費の一部を補助するものです。

対象者

中小企業者等が補助の対象とされていますが、下記表の①または②を満たす法人又は個人事業主とされていますが、基本的に個人事業主と中小企業のどちらも対象であると理解してよいです。「中小企業者」に含まれない法人なども別途細かく定められているため、詳細は公募要領を確認するようにしましょう。

| 業種分類 | 業種詳細 | 資本金の額又は出資総額(①) | 常時使用する従業員数(②) |

|---|---|---|---|

| 製造業その他 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |

| 上記以外 | 3億円以下 | 300人以下 | |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |

| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |

| サービス業 | 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |

| ソフトウェア・情報処理 | 3億円以下 | 300人以下 | |

| 上記以外 | 5千万円以下 | 100人以下 | |

事業承継・M&A補助金の種類と特徴

事業承継・M&A補助金は以下の3つの枠に分かれています。

①経営革新枠

経営革新枠とは、事業承継に伴い、新たな技術や経営手法を導入したり、事業内容を革新したりする場合に、新規事業等に対する費用の一部を補助するものです。例えば、ITシステムの導入、新製品はサービスの開発、新たな生産方法や販売方式の導入など、事業の競争力強化を目的とした取り組みを支援するものです。事業承継の方法によって、創業支援型、経営者交代型、M&A 型の3つの類型に分かれています。

②専門家活用枠

専門家活用枠とは事業承継の際に、弁護士、税理士、会計士などの専門家を活用する場合に、専門家費用の一部を補助するものです。事業承継は、法律、税務、財務など、専門的な知識が必要となるケースが多く、専門家のサポートは不可欠です。この補助金は、専門家への費用の一部を負担することで、事業承継をスムーズに進めることを支援します。M&A等の際の売り手側及び買い手側の専門家費用のどちらも対象になっています。

③廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠とは、M&Aによって事業を譲り渡そうと活動した結果として事業承継ができなかった中小企業者等が、廃業をして新たな事業を立ち上げようとしている場合に、廃業にかかる経費の一部を補助するものです。

M&Aの取り組みを6カ月以上行ったことや、廃業した後に新しい法人の設立などの再チャレンジを行うことが要件になっています。

複数枠の申請方法について

①から③の申請枠が分かれていますが、どれか一つだけしか申請できないというわけではありません。複数の枠に対して申請するためには重複申請と併用申請の2つの方法があります。

重複申請とは申請を複数同時に行うことで、併用申請とは1回の申請で複数の申請枠について応募するものです。審査単位が異なる点が違いとしてあります。例えば重複申請で2つの枠に別々に応募した場合、どちらか1方のみが採択される可能性がありますが、併用申請で一度に2つをいっぺんに申請した場合はまとめて審査されるため、採択されなかった場合はなんの補助金も出ないことになります。M&Aを考えている場合は3つの申請枠のどれが利用できそうかを考えてみるとよいでしょう。

事業承継・M&A補助金の対象となる経費と補助率

①経営革新枠

経営革新枠においては、基本的に新規事業の取り組みにかかる経費が対象になっています。具体的には、広報費、マーケティング調査費、会場借料費、店舗等借入費、設備費、謝金、外注費、産業財産権等関連経費、原材料費、旅費、委託費、廃業費(廃業・再チャレンジ枠との併用申請時)などが対象です。

補助率と補助額は以下の通りですが、賃上げを実施する場合は補助上限額が800万円に引きあがり、また一定の条件に該当する場合は補助率が2/3に引き上げられます。廃業・再チャレンジ枠との併用申請の場合は上限額が+150万円が加算されます。

| 条件 | 賃上げ | 補助上限額 | 補助率 | |

|---|---|---|---|---|

| ①小規模企業者 ②営業利益率低下 ③赤字 ④再生事業者等 のいずれかに該当 | 実施 | 800万円 (廃業費として+150万円) | 600万円超~ 800万円相当部分 | 1/2以内 |

| 実施せず | 600万円 (廃業費として+150万円) | ~600万円相当部分 | 2/3以内 | |

| 上記①~④該当なし | 実施 | 800万円 (廃業費として+150万円) | 1/2以内 | |

| 実施せず | 600万円 (廃業費として+150万円) | |||

②専門家活用枠

専門家活用枠では、基本的にM&A支援機関登録制度に登録された専門家への委託費用(マーケティング費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用、デューデリジェンス費用等)が補助の対象になっています。詳細は公募要領を確認ください。

補助率と補助額は以下の通りですが、売り手側の事業が赤字だったり営業利益率が下がっている場合等の条件に該当する場合は補助率が2/3に引きあがります。デュー・ディリジェンス(※)を実施する場合は200万円が補助上限額に加算され、廃業・再チャレンジ枠と重複申請する場合は廃業費に対する上乗せとして+150万円が加算されます。

※M&Aの対象会社を調査すること

| 条件 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |

|---|---|---|---|

| 買い手支援類型 | 2/3以内 | 50万円 | 600万円 (デュー・ディリジェンス費用として+200万円 / 廃業費として+150万円) |

| 売り手支援類型 | 1/2又は 2/3以内 |

③廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠では、既存事業の廃業にかかる経費が対象となっており、廃業にかかる専門家の活用費用や設備の撤去解体費用、原状回復費用などが対象になっています。

補助率と補助額は以下の通りですが、①の経営革新枠や②の専門家活用枠との併用申請の場合はそれぞれの枠に対応する補助率が採用されます。

| 条件 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |

|---|---|---|---|

| 再チャレンジ申請 | 2/3以内 | 50万円 | 150万円 |

| 併用申請 | 1/2又は 2/3以内 |

事業承継・M&A補助金の申請の流れとポイント

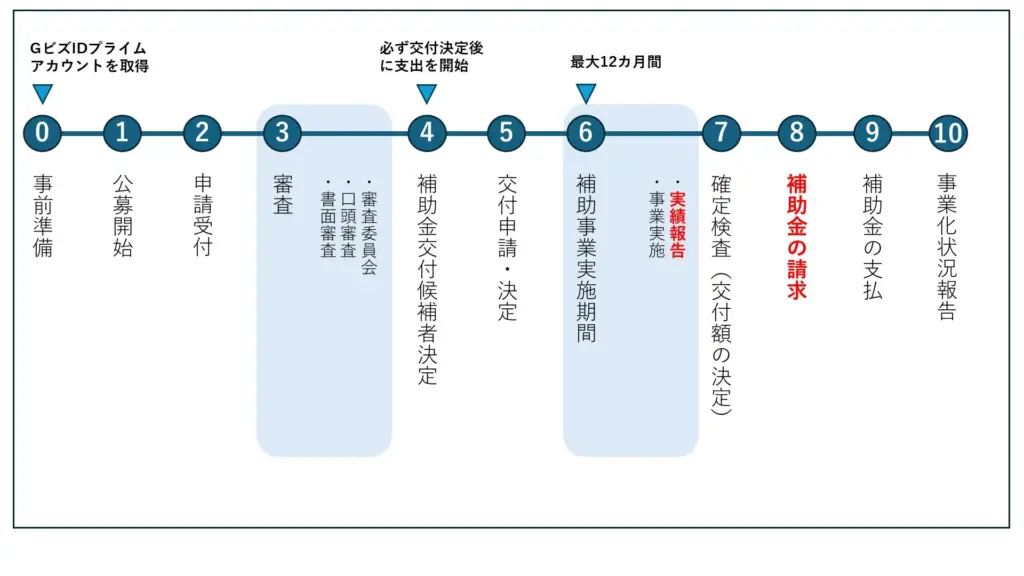

申請の流れ

申請の流れとスケジュールの参考として専門家活用枠のスケジュールを記載します。

出典:第11次公募要領を元に当事務所で作成

申請時の注意点

公募発表から申請受付締め切りまで短い場合があるため、スピーディに申請対応できるようにあらかじめ準備しておきましょう。M&Aについては事業上の影響も大きいため余裕を持った準備が必要です。

また、申請は電子申請のみとなっており、申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要であるため、できるだけ事前にGビズIDアカウントの取得手続きを行った方がよいです。

交付決定以降に対象の経費を支出し始め、事業の実施期限までに補助対象事業が終了する必要があります。事業の実施期限は公募ごとに異なります。原則として交付決定前に支出した経費については補助対象外なので注意しましょう。

補助事業終了から起算して30日を経過した日、または、交付決定通知書記載の完了期限日より10日以内のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。こちらも余裕を持って対応するようにしましょう。

その後補助金の請求及び交付がありますが、最後に対応する事項があります。補助対象事業完了後最大5 年間(※申請枠によって異なる)、事業化状況等を事務局へ報告する必要があります。報告を怠ってしまうと、他の補助金の申請が制限される等の大きなペナルティがあるため必ず対応するようにしましょう。

審査の流れとポイント

審査のポイント

申請する枠によって詳細は異なりますが、すべてに共通して①資格要件に関する審査、②書面審査、③加点審査の3つのステップがあります。

①の資格要件に関する審査は申請者が補助対象者に該当しているか等の前提条件に関する審査であるため、要件を満たしていない時点で採択されないことになります。資格要件をパスできた場合のみ②の書面審査に進むことになりますが、審査のポイントは申請枠によって異なります。

<書面審査のポイント>

| 経営革新枠 | 専門家活用枠 | 廃業・再チャレンジ枠 |

|---|---|---|

| 経営革新等に係る取組の ①独創性 ②実現可能性 ③収益性 ④継続性 | ①買い手支援類型(Ⅰ型) ・経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること ・財務内容が健全であること ・買収の目的・必要性 ・買収による効果・地域経済への影響 ・買収実現による成長の見込み(自社の事業環境や外部環境を踏まえること) ② 売り手支援類型(Ⅱ型) ・経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること ・譲渡の目的・必要性 ・譲渡による効果・地域経済への影響 | ① 再チャレンジに係る取組を実現するために事業を廃業する必要性 ② 廃業に向けた準備 ③ 再チャレンジに係る取組の実現性 |

最後の③の加点審査に関しても申請枠ごとに異なりますが(下記の加点事由を参照)、注目すべきポイントとして、経営革新枠と専門家活用枠において、経営力向上計画の認定が加点になる点が挙げられます。こちらの加点は事前に準備を行えば必ずもらえる加点項目なので、できるだけ早めに認定をもらうようにしましょう。経営力向上計画に関する記事も書いておりますのでこちらを参照ください。

認定書の写しを提出できれば問題ないため、経営力向上計画認定の際に出した計画の内容を改めて更新する必要はありません。また、すべての枠において、一定の賃上げを実施する場合も加点対象となることも押さえておきましょう。

<加点事由一覧>

| 経営革新枠 | 専門家活用枠 | 廃業・再チャレンジ枠 |

|---|---|---|

| ①「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。 ② 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。 ③交付申請時に「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う経営革新等に係る取組の実施地が当該地域(市区町村)であること。 ④Ⅰ型の申請にあたって、認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けていること。 ⑤Ⅰ・Ⅲ型の申請にあたって、第三者により補助対象事業となる事業承継の形態に係る PMI 計画書(100 日プラン等)が作成されていること。 ⑥交付申請時点で「地域未来牽引企業」であること。 ⑦交付申請時点で「健康経営優良法人」であること。 ⑧交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。 ⑨交付申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること。 ⑩交付申請時点で、申請者の代表者(予定を含む。)が「アトツギ甲子園」の出場者(地方予選を含む。)であること。 ⑪交付申請時点で、一定のワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること。 ⑫一定の賃上げを実施予定であり、従業員に表明していること。 | ①「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。 ② 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。 ③ 交付申請時点で「地域未来牽引企業」であること。 ④ 交付申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者であること。 ⑤ 交付申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること。 ⑥ 交付申請時点で、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること。 ⑦ 交付申請時点で「健康経営優良法人」であること。 ⑧ 交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。 ⑨一定の賃上げを実施予定であり、従業員に表明していること。 | ①再チャレンジする主体の年齢が若いこと ②再チャレンジの内容が、「起業(個人事業主含む)」「引継ぎ型創業」であること ③ 一定の賃上げを実施予定であり、従業員に表明していること。 |

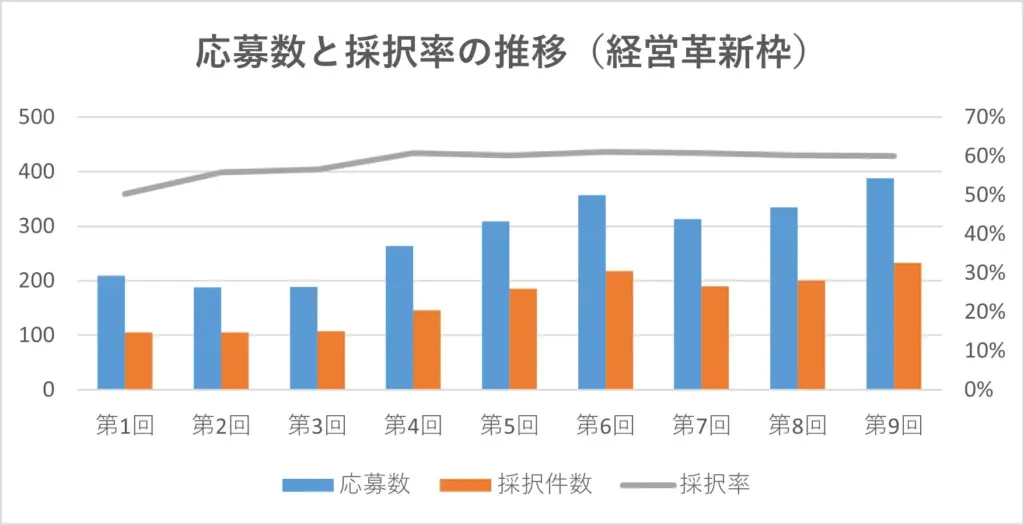

各申請枠の採択率

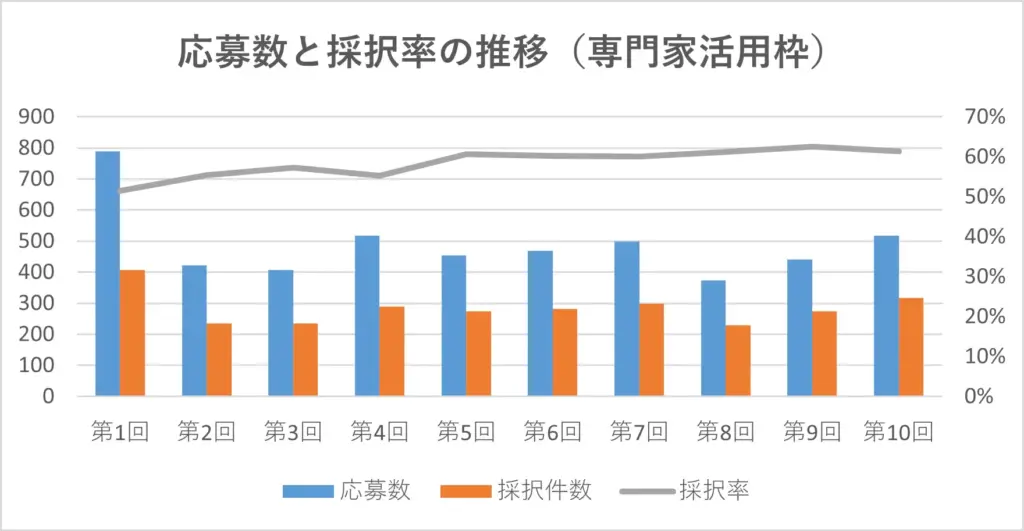

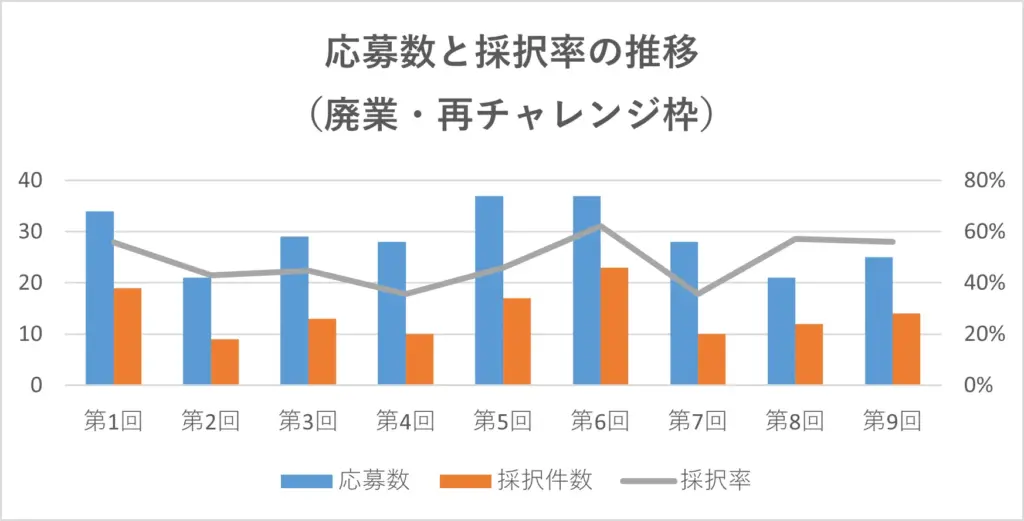

各申請枠の採択率は下記のとおりです。経営革新枠と専門家活用枠はおおむね60%をキープしていますが、廃業・再チャレンジ枠は40%程度の時もあるという状況です。

<経営革新枠>

<専門家活用枠>

<廃業・再チャレンジ枠>

まとめ

事業承継・M&A補助金は、中小企業者等が事業承継、事業再編及び事業統合を行って新たな取組を行う場合、経費の一部を補助するものです。

M&Aは事業上のインパクトが非常に大きく、相手方との相性も極めて重要であるため、補助金が使えるからと安易に実施決定するのは危険です。補助金の概要を理解したうえでM&Aの必要性を検討し、次回の公募が発表されたときにどう事業に役立てられるかをあらかじめ想定しておくとよいでしょう。

また、審査の際に確実に加点をとるために経営力向上計画の認定を受けておくとよいでしょう。直近の採択率も下がっており、補助金の全体像を把握することはなかなか難しいため、専門家に任せることを検討してもよいと思います。

当事務所においても事業承継・M&A補助金に関する申請のサポートを行っておりますので、ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。